|

БИБЛИОТЕКА

тексты Московского методологического кружка и других интеллектуальных школ, включенные в работы PRISS-laboratory |

|

| виталий

сааков / priss-laboratory: тексты-темы / тексты-годы / публикации схематизация в ммк |

| вернуться в разделш | библиотека | |

| п.г.щедровицкий | |

| лекции "Синтаксис и семантика графического языка СМД-подхода" | |

| лекция 50. (Г.П.Щедровицкий о методологических проблемах терминологической работы) |

| § 75. (обсуждение статьи Г.П.Щедровицкого "Некоторые механизмы развития систем знаний и знаков") |

| Ответы на вопросы |

| § 75. (продолжение) |

| Ответы на вопросы |

| сноски и примечания |

| Щедровицкий Петр Синтаксис и семантика графического языка СМД-подхода |

| Москва, АНХ, 23 сентября 2011 года |

| о лекциях на сайте Фонда предыдущей версии - https://www.fondgp.ru/old/projects/jointly/school/0.html |

| лекция 50 | (Г.П.Щедровицкий о методологических проблемах терминологической работы) |

| § 75/?? (1) (1.1) | (обсуждение статьи Г.П.Щедровицкого "Некоторые механизмы развития систем знаний и знаков") |

Щедровицкий П.Г. Мы с вами в прошлый раз остановились на тексте «Методологические проблемы терминологической работы». Как вы, наверное, помните, мы разбирали довольно большой фрагмент этого текста начала 1970 года, который в общем виде назывался «Предельно простая ситуация общения». Мы разобрали с вами отношение между языковедением, инженерными и научными подходами в языковедении и конструктивно-нормативной и исследовательской деятельностью логического типа, или логико-мыслительного конструирования и исследования, и, соответственно, указали на то, что ситуации коммуникации нормируются по крайней мере этими двумя типами управления – собственно языковедческим и логико-мыслительным, и остановились перед параграфом, который назывался «Отношение между синтагматическими и парадигматическими системами». И, собственно, здесь сделали паузу до текущей лекции. «Некоторые механизмы развития систем знаний и знаков |

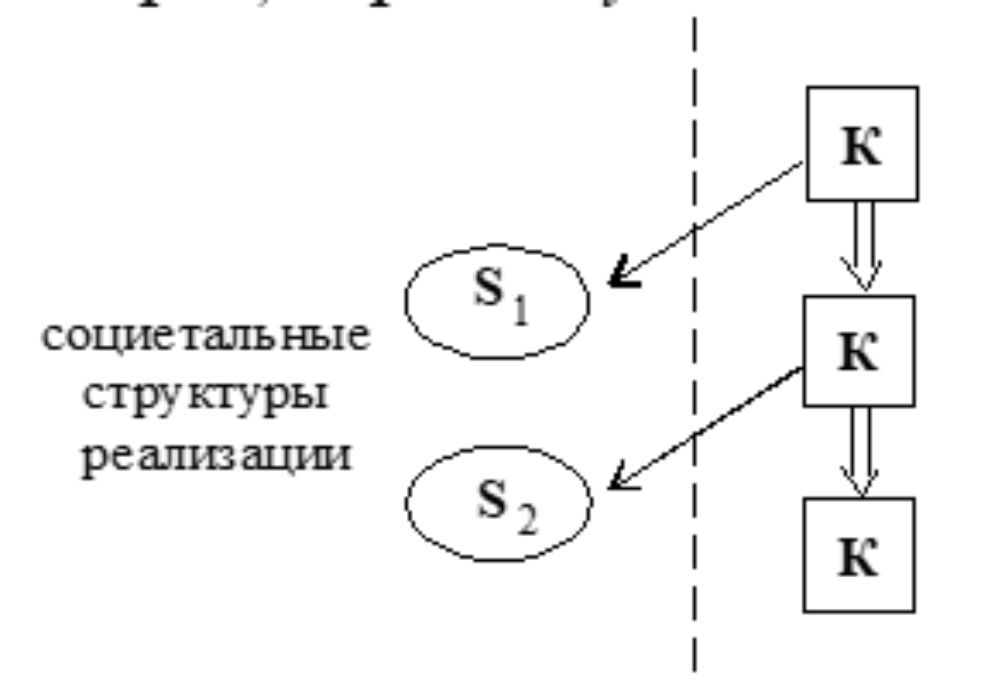

Современная система мышления, представленная во множестве систем разных наук и обслуживающих их философских и методологических концепций, является результатом длинной и сложной истории подобных расщеплений и дифференциаций, а также противоборствующих им процессов объединения и интеграции разных систем друг с другом, осуществляющихся благодаря человеческой деятельности и заданным в ней нормативам, установкам и ценностям. И чтобы понять какую-либо определенную систему или ее происхождение и развитие, мы всегда и обязательно должны брать ее не саму по себе, а в окружении других систем знаний и знаков. С одной стороны, тех, которые являются ее реализациями, а с другой, тех, которые служат средствами ее собственного построения. |

Наверное, можно сказать, что на материале структур и процессов деятельности мы выделяем еще одну функциональную структуру, задаваемую отношениями нормирования и реализации нормы, и характеризуем один из элементов этой системы — объект реализации — по отношению к другому элементу системы. Такова абстрактная схема, лежащая в основе этого различения. Она очень проста, если понята природа самого отношения нормирования-реализации. Но значение этой схемы исключительно велико. Достаточно сказать, что от нее зависит понимание исторических процессов, происходящих в любых социально-производственных и культурных системах, в том числе — в системах мышления, языка, науки, службы терминологии и т.д. и т.п. Для полноты нужно отметить также, что анализ и описание подобных объектов, берем ли мы их в функционировании или в развитии, характеризуем процессы или «статические» структуры, связаны с совершенно особой логикой — логикой функциональных и функционально-морфологических систем. Выше мы уже несколько раз сталкивались с особенностями этой логики, и еще не раз нам придется столкнуться с ними в дальнейшем, но всегда вызывает удивление необычный характер тех выводов и утверждений, которые нам приходится делать, чтобы правильно понять природу рассматриваемых объектов. |

Отчасти это объясняется тем, что во всех этих исследованиях по сути дела совершенно игнорировались процессы сознательного анализа и проектирования различных объектов, предваряющие производство. Из-за этого никогда не удавалось понять и охватить непрерывный выход таких объектов «из себя» и «за себя», а вместе с тем — непрерывное объединение и слияние существенно разнородных явлений: идеально-духовных и материально-вещественных. Все это создает дополнительные трудности на пути анализа процессов развития научных знаний и складывающейся сейчас терминологической работы, ее целей, функций и форм организации. |

Цели и продукты терминологической работы |

Современный исследователь, другими словами, пользуется результатами терминологической работы, поскольку они представлены у него как определенные нормы или требования к продукту его собственной деятельности и поскольку вместе с тем он получил от терминологистов средства, чтобы сделать свой продукт соответствующим этим нормам. |

Но в эту формулировку не входят условия, при которых должно быть обеспечено взаимопонимание. Если, к примеру, мы выдвигаем в качестве цели понимание научного текста при минимуме специальных средств, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы сделать синтактико-грамматические структуры обычного словесного языка изоморфными понятийными структурами. По этому пути, как известно и идут при построении некоторых разделов языка науки, в частности, при построении номенклатуры химических соединений. Основное требование, которое там выдвигают, — возможность восстановления структурной формулы химического соединения по его словесному названию. Чтобы записывать структурную формулу на основании названия соединения при таком построении языка, человек не должен иметь никаких специальных понятийных средств и может работать совершенно автоматически на основании знания имен элементов и групп, и простых правил комбинирования их знаков при записи. Но такие способы построения языка, при всех их преимуществах, обладают многими недостатками. Поэтому требовать сведения понятийных средств к минимуму в общем случае мы не можем. Но если, исходя из этих соображений, мы сформулируем целевую установку как достижение взаимопонимания на основе достаточно развитых понятийных средств, то это задаст уже принципиально иное направление терминологической работы. Здесь терминологист никак не сможет обойтись без логика, и должен будет строить всю свою работу с ориентировкой, прежде всего, на логические системы и принципы их построения. Нередко говорят, что продуктом терминологической работы должны быть «системы терминов», выражающие соответствующие «системы понятий». Ясно, что такая формулировка сводит все к языковому и лингвистическому планам. Между тем у С.А.Чаплыгина и Д.С.Лотте задача формулировалась в значительно более общем виде: она была неразрывно связана с построением также и соответствующей системы понятий(5). |

Кроме того, достаточно очевидно — и в общем виде мы говорили об этом выше, — что построение систем понятий и систем терминов отличается от введения знаний в ходе анализа тех или иных объектов и создания терминов, фиксирующих эти знания. По сути дела, построение систем понятий и систем терминов является мета-научной работой, опирающейся на анализ самой деятельности ученого-исследователя и продуктов его деятельности — знаний, но она уже давно осуществляется самими учеными-теоретиками, лишь использующими нормы и средства, выработанные службой терминологии. При этом ученые всегда одновременно создают понятия и выражающие их термины и вводят те и другие в системы. |

Не меньшие сомнения вызывают представления об объекте деятельности терминологиста-инженера, в том числе — представления об исходном материале, который он должен преобразовать, и продуктах его деятельности. Во многом это зависит еще от того, как мы будем представлять его самого — как конструктора или как проектировщика. Наиболее тонким и интересным здесь оказывается вопрос о существовании самих терминов и понятий. |

Они создают в ходе этого определенные нормы, как бы вырезающие эти элементы и части из научного текста. Принимая такую трактовку, мы должны будем ответить на вопрос, что же представляют собой те элементы научных текстов, которые выделяются терминологистами благодаря их специфическим нормам. Причем этот анализ будет отличаться от анализа того материала, на котором впервые создаются собственно терминологические нормы. Вполне возможно — и даже более того, именно это является наиболее вероятным, — что терминологические нормы возникают совсем не на базе текстов и не из анализа их, а на основе уже существующих норм — логических и лингвистических (в том числе логических и лингвистических норм термина) — и путем установления между ними определенных соответствий и конструктивных отношений(8). Лишь потом созданная таким образом норма относится непосредственно к текстам и «находит» в них свой объект. |

Если эти два процесса находятся в равновесии и органически дополняют друг друга, то каждый новый слой в предмете строится уже не над нормами и реализациями прежних предметов, а над онтологической картиной, замещающей и репрезентирующей объект. В результате новое содержание, новые стороны и аспекты извлекаются уже не из предмета, а из объекта и вновь погружаются в него на следующем этапе, когда строится новое представление объекта, конфигурирующее все полученные до этого абстрактные представления(9). |

Многие конкретные моменты и обстоятельства нашего решения будут зависеть от того, ограничим ли мы всю работу терминологиста построением абстрактных норм или же будем считать, что ее продуктами должны быть конкретные и реализованные в определенном материале образцы систем терминов и понятий. Принимая последний вариант, мы фактически поставим перед собой вопрос о том, могут ли реально существовать самостоятельные и отдельные друг от друга системы терминов и системы понятий. При задании абстрактных норм это не может вызывать никаких сомнений: научные системы могут рассматриваться как бы с разных сторон, в разных проекциях, и одна будет выступать как фиксирующая система терминов, а другая — как фиксирующая система понятий. Это будут разные знания об одном и том же. Сами нормы будут в данном случае знаниями, или, если привлечь к рассмотрению также и проектирование, — проектами. Но такое представление, очевидно, исключает возможность создания каких-либо реальных образцов систем понятий отдельно от систем терминов и систем терминов отдельно от систем понятий. |

Мы пришли к выводу, весьма существенному для определения дальнейших и наиболее важных направлений терминологической работы. Основной центр тяжести в них перемещается на исследование и определение таких сугубо теоретических вопросов, как вопросы о том, что такое термин и понятие. |

| Вопросы - ответы |

Коростылев Вадим. А можно её на доску положить? |

Алейник В. Но тогда получается, что схема мыследеятельности и есть символ, который символизирует кортеж, а кортеж – «учите матчасть». Щедровицкий П.Г. Ну, подожди. Не знаю. Потому что если вы возьмете вот эту матрицу и по краям положите все те схемы – все те кусочки схемы или все те проекции схемы, которые мы с вами обсудили, то есть схему знания, схему воспроизводства, схему акта деятельности, схему рефлексивного выхода, схему управления, схему акта коммуникации и схему мыследеятельности, то теперь возникает вопрос (игра в пятнашки): Какая из них в центре? Ковалевич Д. А может же быть такой ответ, что в разных ситуациях разные? То есть как бы любая из них. Это же методологическое мышление, а не какое-нибудь другое. Метод же, собственно… за этим же всем даже, так сказать, конструкция, что есть функциональные места, а есть их наполнение, поэтому какая разница, какая сегодня в центре? В смысле, есть разница, но это конкретный вопрос. А завтра – другая. Или мы к онтологии не можем относиться с таким принципом? Щедровицкий П.Г. Правильный вопрос. Так, ещё какие вопросы? Да, при этом вы ещё помните, надеюсь, что то, что мы здесь обсуждаем про так называемую терминологическую работу, с таким же успехом обсуждается по отношению к методологической работе, к культуротехнической работе и так далее. То есть вот этот образ, так сказать, некоего содержательного управленца (он же Васька Косой, Федька Кривой и так далее) – он всё время как бы соприсутствует во всём этом рассуждении. Тот, который делает мышление и деятельность, а точнее – некоторую пока не очень понятную задачу, связанную с развитием мышления и деятельности, предметом своего собственного мышления и своей деятельности. И мы с вами это прорабатываем на схеме воспроизводства, поскольку я указывал вам, что уже схема воспроизводства намекает на определенный набор таких позиций, которые находятся, грубо говоря, в верхнем этаже схемы воспроизводства, работают как с каналами трансляции культуры, так и с процессами реализации этих культурных норм в ситуациях деятельности. И вот, так сказать, некая героика и мифология подобной работы и подобного самоопределения – она, так сказать, с того момента шлейфом следует за всем развитием теоретических и онтологических представлений. Можно сказать, что это такой героизированный логик из первого этапа. Ну, такой вот, значит, современный Аристотель, который поставил перед собой бесперспективную и сложно реализуемую задачу нормировать мышление своих современников. Я уже рассказывал эту историю, как мы на докладах Юрия Вячеславовича Громыко про Аристотеля и Платона в 1982-м, наверное, году пришли к выводу, что у Аристотеля эта задача возникла в силу того, что он плохо всё понимал. Семинары Платона были организованы хаотически, у дискутантов постоянно менялся предмет обсуждения и характер высказывания, а он «не догонял», ему всё это надоело – и он решил отнормировать этот процесс, для того чтобы ему было удобнее и спокойнее следить за рассуждением других участников семинара. Поэтому это такая героика человека, который заботится о собственном понимании. Да, Вера Леонидовна. |

Данилова В.Л. На мой взгляд, если мы предполагаем, что верхний этаж схемы мыследеятельности не является с необходимостью, первое, управляющим, и второе – нормирующим, то мы получаем некоторые дополнительные возможности, хотя кое-что теряем. Ну, в частности, мы можем тогда эту схему читать не как героику Аристотеля, а как героику Платона, то есть, когда в верхнем этаже схемы мыследеятельности появляется возможность нового креатива, каких-то прорывов, новых интуиций и так далее. Этого там не сказано, но это и не запрещено. Когда ты склеиваешь схему нормировки со схемой мыследеятельности, задавая верхний этаж как этаж нормирования (ну, пускай, там, полифокусного нормирования), то и получается вот эта немного анекдотическая фигура человека, который хочет всё занормировать, а потом сам же начинаешь на эту тему иронизировать; последнее в скобочках. Вопрос вот в чём. Может быть, тогда, когда мы делаем сборку из базовых схем… То есть я согласна с тем, что они необходимы и что содержательная работа предполагает. Но, может быть, тогда, когда мы их делаем, есть смысл рассматривать не только, какое новое содержание мы приобретаем, делая такую склейку? Ну, при этом получаем возможность говорить о том, что мышление управляет коммуникацией и деятельностью. Приятная возможность. Вернее то, что оно должно управлять коммуникацией и деятельностью. То есть отдельно фиксировать, первое, те возможности, которые мы приобретаем, но, второе, фиксировать и те возможности, которые мы теряем и которые могут быть получены нами, реализованы нами при других сборках. Щедровицкий П.Г. А вопрос в чём? Данилова В.Л. Вообще говоря, это скорее реплика в форме вопроса, то есть вопрос был, не считаешь ли ты, что есть смысл, делая сборки, рассматривать… ну, оценивать их с точки зрения приобретения или утери новых возможностей. Но здесь действительно достаточно очевидная реплика, причём ценностно окрашенная. Щедровицкий П.Г. Ну, смотри. Я, во-первых, по этому поводу ещё в самом начале курса цитировал вам несколько заметок Георгия Петровича, где он обсуждает как раз отношение между систематическим развитием представлений и тем, что он называет, так сказать, кавалерийским творческим порывом, который обычно ничем не заканчивается. Помните? – там были такие фрагменты, где он подчеркивает, что как бы мышлением подобный творческий порыв делает возвращение и парадигматизация. Данилова В.Л. Мыслительной деятельностью. Но мне кажется, что в этом тексте как раз вот эти две ценности, во-первых, обе представлены, а во-вторых – уравновешены, когда Георгий Петрович говорит о двух этапах исторического процесса. Щедровицкий П.Г. Ну, я готов с этим согласиться. Если, так сказать, ты хочешь положить их как равноправные, то я скажу, что такого рода представление возможно. Хотя, безусловно, если мы смотрим на историю человеческого совокупного мышления, то мы должны чётко понять, что 99.9% подобных прорывов, не получив соответствующего закрепления в парадигматике и средствах, просто исчезли для истории. Вообще-то мы с вами помним только то, что прошло этот этап парадигматизации и нормировки. |

| А сколько при этом человечество потратило сил, в том числе душевных и, так сказать, ресурсов на переоткрывание того, что не было нормировано в предыдущих ситуациях, мы не знаем и никогда не узнаем. Но чисто из таких опытных соображений можно предположить, что огромное количество, что 90% усилий человечества вообще-то уходит в гудок. Данилова В.Л. Ну, я действительно хочу их положить как равноправные. Считаю, кстати, что Платон для развития средиземноморской европейской культуры сделал не меньше, чем Аристотель. А насчёт гудка – Петр, там же настолько непонятны всякие последствия вот этих творческих порывов, то есть… Щедровицкий П.Г. Ты имеешь в виду антропологические последствия? Ну конечно, это приятно. Данилова В.Л. Антропологические, социальные, там, какие-то странные передачи, когда возникает школа, поддерживающая определенную интуицию, но эта интуиция не нормирована толком. Ну, то есть весь герметизм, например. То есть здесь масса каких-то вещей, значение которых просто трудно оценить. Но, во всяком случае, совершенно очевидно – ну, там, привет Канту, например, – что если нет синтетического мышления, то аналитическое мышление вырождается в пустые формальные игры. Щедровицкий П.Г. Ну, я не буду возражать. Я думаю, что как бы мир Аристотеля достаточно скучен. Данилова В.Л. Вот-вот-вот, о том и речь. Щедровицкий П.Г. Не буду возражать. Алейник В. Пётр Георгиевич, то есть у Вас получается, что мышление – оно имеет такой жизненный цикл; как вот Вера Леонидовна говорит, творческий порыв, потом парадигматизация. Или, там, зафиксировали эффективное орудие в ситуации и в качестве средства отнормировали в культуре. И вот это вот, с Вашей сегодняшней, если вот сейчашней (?) точки зрения и есть мышление или как бы технологизированное мышление, наверное, можно сказать, в отличие от какого-то не технологизированного, которое, ну, как бы хуже. Щедровицкий П.Г. Нет, ну как сказать? В чём суть Вашего вопроса – мы с Вами об этом читали лекции в Иркутске. Алейник В. Мышление имеет жизненный цикл. Щедровицкий П.Г. Ну да. Ковалевич Д. Или метод мышления. Почему мышление-то сейчас? Алейник В. Ну, или метод с точки зрения… Щедровицкий П.Г. Тезис о том, что в основе процессов развития лежит усовершенствование средств, безусловно, указывает на важность процессов парадигматизации. При этом мы понимаем, что часть достижений человечества получена за счёт некоей удивительной констелляции энергии и поиска, который не удалось отнормировать, закрепить в виде средства, и он потерян вместе с утерей интерпретационных способов; ну, способов интерпретации, в том числе и достигнутого. |

Я же всегда рассказываю эту историю, чтобы не ходить далеко к пирамидам, про то, как греки решили отремонтировать Акрополь. Они пригнали, так сказать, большую большегрузную технику, специальные вертолеты и так далее и попытались снять вот эту верхнюю балку. В тот момент, когда они начали её приподнимать, они обнаружили, что колонны вообще никак не закреплены. То есть каким-то образом эта штука была поставлена и силой тяжести она удерживает конструкцию, ну, вот как бы строение. Между собой они никак не скреплены, поэтому если снять эту штуку, колонны просто упадут. Теперь возникает вопрос, как они поставили так? Алейник В. Они просто прикололись. Это была подстава. Они думали: «Вот эти придурки через две тысячи лет поднимут, а тут – хоп!» Щедровицкий П.Г. Поэтому вот как бы. Это уже не говоря о том, что объяснить, как они туда затащили это, тоже невозможно. Алейник В. Скажите, а я правильно понял, услышал, что вот эта вот смена средств – она связана и со сменой объекта, и это есть такой «пакет»? Щедровицкий П.Г.Ну, да. Но это – знаешь, про это я всё время говорю, что три вещи, да? Да, сынка, иди в магазин и принеси три вещи: объект, средства и цель, да. Ещё есть вопросы? Коллеги, я думаю, что сейчас пытаться, так сказать, заново читать этот текст по маленьким абзацам и разбирать – довольно бессмысленно. Исходим из того, что у вас есть всегда возможность поработать с текстом, потому что совершенно ясно, что этот текст, не сопровождающийся параллельно развертыванием базовой схемы, очень трудно воспринимать. То есть он как бы очень сложен как чистое рассуждение, не опосредованное параллельным развертыванием, усложнением основного схематизма. Но эту работу можно проделать на досуге. Ищенко Р. Петр Георгиевич, то есть Вы фактически этим текстом ввели схему мыследеятельности? Щедровицкий П.Г. Он ввёл, не я. Ищенко Р. Он, да, текст ввёл. Щедровицкий П.Г. Да. В 1970 году, да. Ищенко Р. А сам схематизм уже прорабатывать стоит нам самостоятельно? Щедровицкий П.Г. Нет, ну мы будем его с вами прорабатывать уже…ну, конечно. Мы будем его с вами прорабатывать в уже ставших формах, а как бы в этом тексте он фактически, ну, как это, словом, нарисован. Я всегда люблю по этому поводу говорить, что далеко не обязательно схемы рисовать. Их можно и не рисовать, и целый ряд схем носит неграфицированный характер. Теперь мы с вами прочтём ещё один текст, и на этом, собственно, завершим вторую лекцию. |

Это доклад на совещании по коммуникации и пониманию в Институте общей и педагогической психологии 15 декабря 1980 года. Чтобы вы понимали формат этого действия: в 1979 году прошла первая организационно-деятельностная игра, а после неё шла так называемая «Игра-2», в которой анализировалась «Игра-1». А параллельно с «Игрой-2» шли совещания, посвящённые разным моментам мыследеятельностных представлений. И вот одно из них – я уже сейчас не помню, по-моему, третье по последовательности, – было посвящено пониманию и коммуникации, и на нём Георгий Петрович делал доклад. |

| § 75/?? | (...) |

«В моем докладе будет пять основных частей: Значит, на полях. Мы с вами, может быть, в следующий раз или через раз отвлечёмся на Хабермаса и Лумана, потому что я всё-таки решил проверить, была ли у них дискуссия. Но обращаю ваше внимание на то, что эти работы пишутся одновременно. То есть, вот 1980 год – это приблизительно тот год, когда целый ряд ребят, родившихся между 1927 и 1929 годами, заинтересовались коммуникацией. Почему – я не могу сказать. Это требует отдельных каких-то реконструкций, потом мы с вами почитаем; в общем, много пересечений. …Ни онтологических, ни представлений собственно предметных, хотя есть уже достаточно много работ, в которых, как думают их авторы, проблемы коммуникации ставятся и обсуждаются. Характерно, что при этом коммуникация вольно или невольно отождествляется либо с передачей сообщений, либо с циркуляцией информации, либо с какими-то целенаправленными организационными воздействиями, т.е. если перефразировать Ельмслева, коммуникация вроде бы и берется как некий эпифеномен, но рассматривается при этом не она, а нечто другое. |

Я хотел бы в этой связи подчеркнуть один специфический момент. Нас интересует не столько коммуникация сама по себе, хотя нам хотелось бы выйти к этому предмету, сколько место и роль коммуникации в мыследеятельности, т.е. по отношению к деятельности, мышлению и, более узко, по отношению к процессам решения проблем и задач. Поэтому мы должны рассматривать коммуникацию не саму по себе, а именно в той ее роли, в какой она позволяет нам понять и точнее описать мыследеятельность. Это задает особый срез, в котором мы рассматриваем эту сложную и большую область. |

2. Во второй части я попытаюсь наметить программу описания эмпирической истории. Нет коллеги, я не агитирую за онтологию. Это мой ответ на интервью Попова. …Считалось, что при диалектическом подходе такие проработки не нужны. Хотел того Гегель или нет, но таким образом он работал как самый плоский сайентист. Гегель в своих крайних утверждениях создавал почву для позитивизма. Как только мы отрицаем необходимость онтологической работы, того, что традиционно называлось метафизикой, тотчас же расцветают сенсуализм, плоский позитивизм и т.д. |

На мой взгляд, должна идти постоянная игра между этими двумя формами работы (предметной и онтологической) и их постоянное обогащение. Когда мы получили три предметных представления, то, чтобы ответить на вопрос о том, каков же объект на «самом деле» (в кавычках потому, что я понимаю исторически преходящий характер этого предположения), мы должны проделать определенную синтезирующую или конфигурирующую работу и построить некоторую схему, которая даст нам представление об объекте. |

С какого-то момента получается (в физике это уже наверняка произошло в середине XVIII в.), что мы начинаем разворачивать два параллельных канала работы: 1) собственно предметный канал, формируя все новые и новые частные предметы изучения, 2) канал онтологической работы, где мы получаем единое, связное системное представление об объекте. |

И здесь я резче формулирую основной тезис моего доклада: нельзя организовать научные исследования коммуникации, не определив место и функции коммуникации внутри мыследеятельности. |

Из целого вытягивались два предмета, и все время шла работа на связке между лингвистическими и содержательно-логическими, или, как я сказал бы сейчас, эпистемологическими представлениями. И было показано, что в рамках такого рода образований – «речи-мысли» в коммуникации – различить речь и мысль в принципе невозможно. |

Я не мог понять, почему. И сейчас я формулирую очень важный тезис. Я не мог этого понять потому, что был не лингвист, а логик и психолог. А в логике и психологии различений, соответствующих различению речи и языка, не существует до сих пор. |

– Ильясов. У Уемова в очень грубой форме зафиксировано, что аспект есть объект второго рода. |

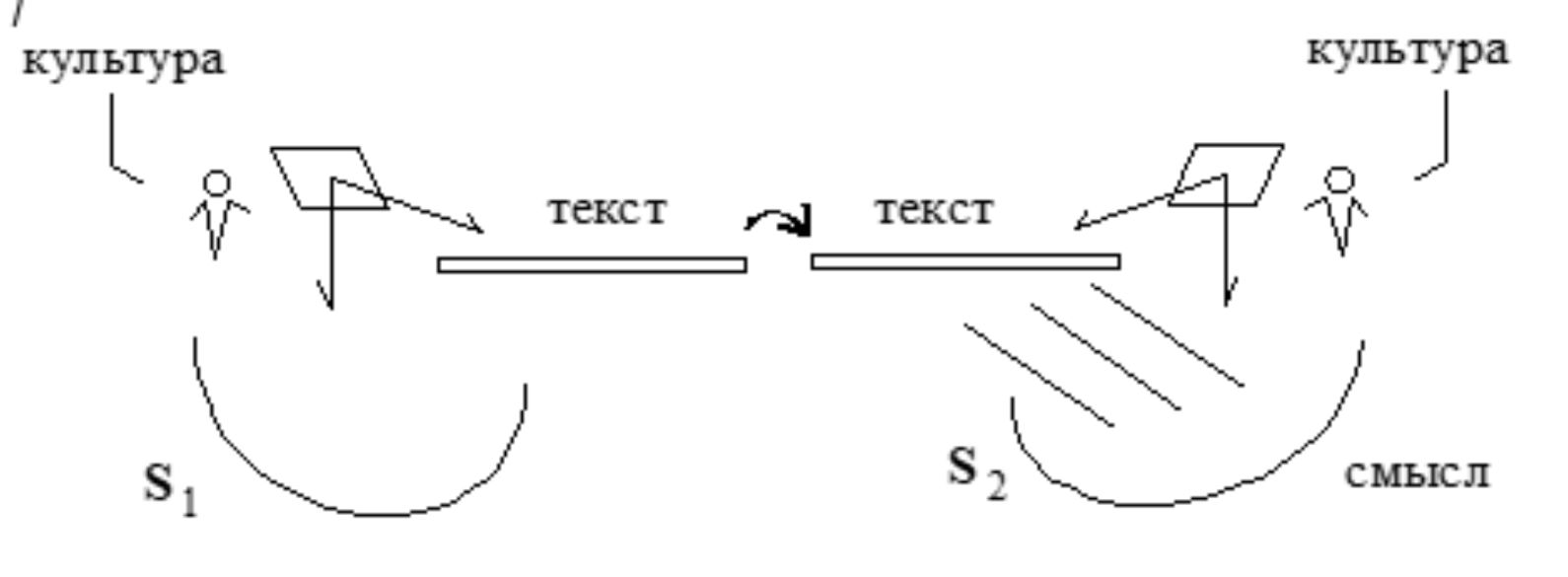

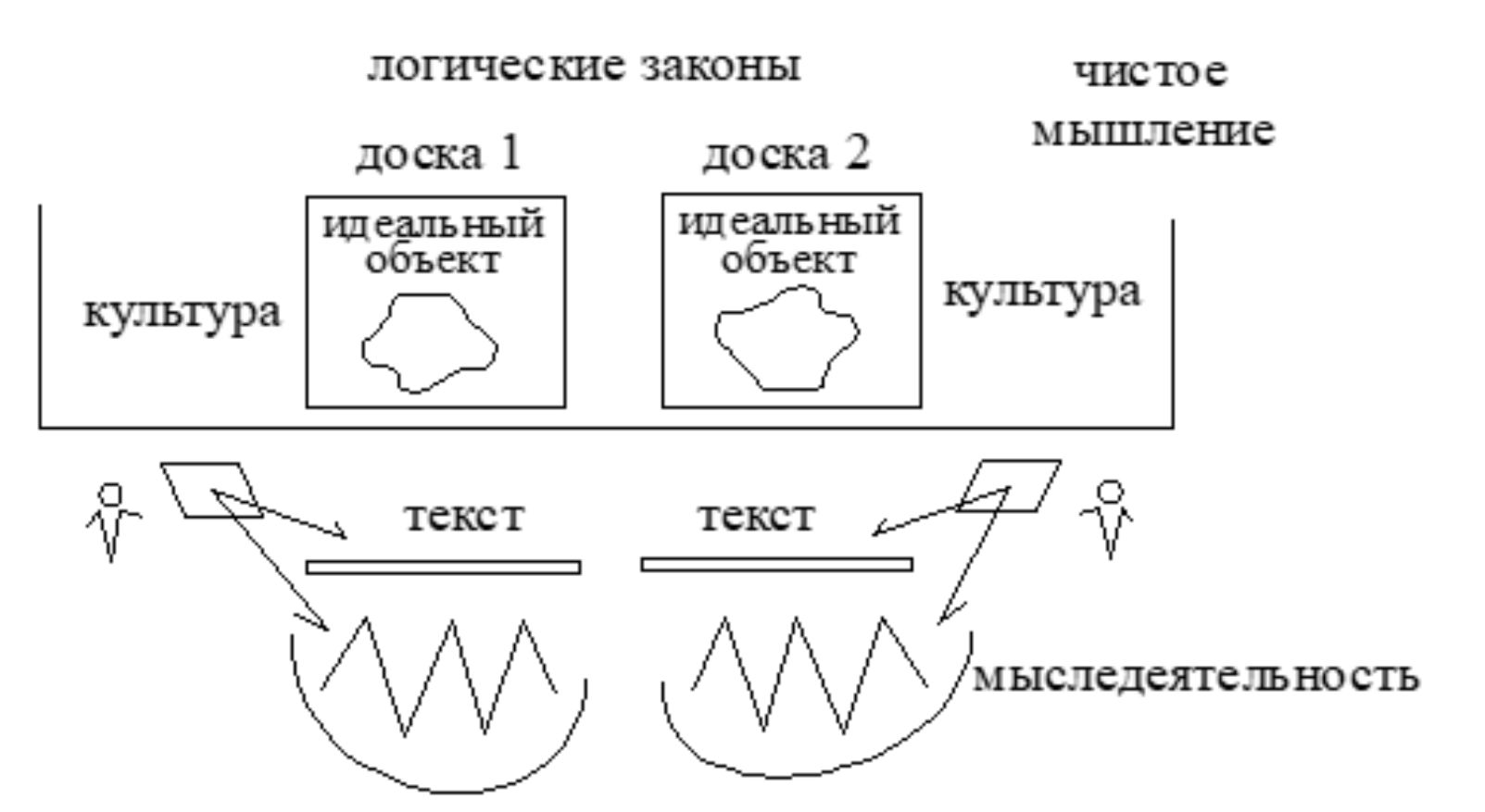

Но мы ведь знаем, в силу нашей традиции (через Гегеля, Маркса), что мышление живет в идеальных объектах. Мы-то все время говорим о культуре. Оказалось, таким образом, что эта схема коммуникации – такая симпатичная, открывающая вроде бы очень интересные перспективы – совершенно уничтожает возможность увидеть мышление и понять мир мышления. Мы вслед за всеми этими культурологами, которых я сейчас сильно ругал, шли тем же самым путем, так как не могли идти иначе. |

Короче говоря, у нас не оказывалось того, что Аристотель назвал «логосом». Смыслы у нас есть. Они возникают за счет процедур понимания как структуры. У нас есть объективные содержания (информационные) – это то, что выделяется текстами. Но тексты у нас практические, а не мыслительные. Там нет идеальных объектов. |

Не надо думать, что я, нарисовав эту схему, задаю тем самым коммуникацию как объект и предмет. Это только онтологическая картина мыследеятельности, где намечены принципиальные связки между чистым мышлением и практическим действованием и взаимодействием людей (кооперацией, борьбой, конкуренцией и т.д.). Но мы тем самым в принципе уже решили проблему связи практического и теоретического – ту самую проблему, которую не могла решить классическая немецкая философия. Здесь мы поставим три точки, а вторую часть этого текста, наверное, обсудим в следующий раз. |

| Вопросы - ответы |

Коростылев В. Как эта статья называется? |

Щедровицкий П.Г. Ну, ты сейчас функцию же фиксируешь, а мы с Денисом обсуждали вопрос, ну, так натурально-морфологический, потому что есть определенный набор схем, и какая-то из них – в центре. Алейник В. Нет, ну не знаю, я и тогда к этому относился не(?) натурально-морфологически. Ищенко Р. Денис свёл в функциональную логику. Алейник В. Если Вы говорите, что Вы… Я же не очень Вас понимал, когда Вы говорите, что схема содержит в себе способ употребления, но если в это поверить, то нельзя относиться к тому, что вы обсуждали с Денисом натурально-морфологически. Щедровицкий П.Г. Ну. Алейник В. А значит, уже нужно искать смысл, как это всё работает. Щедровицкий П.Г. Ну, хорошо. Давай, вот ты задал свой вопрос – вот ты и думай над ним. Потому что, собственно, я рассчитываю же на этот твой вопрос ответить прямо в этом году, поэтому я испытываю некоторую радость от этого: от того, что я это отвечу в этом году – и на этом курс лекций закончится, понимаешь? А у тебя есть шанс ещё несколько месяцев над этим подумать, пока мой ответ не станет настолько уже очевидным, что не замечать его будет невозможно. Алейник В. А скажите ещё один момент. Вот Георгий Петрович говорит, что мы постоянно возвращаемся к предметам, разворачиваем предметы на основании онтологической картины, а вторая линия – возвращаемся к онтологии и разворачиваем её и так далее. Но получается, что в логике вот этой схемы психологический предмет, другие предметы научные – они ведь не являются предметами, пока они каждый не помещены. Ну, его функция в онтологической картине непонятна. В этом смысле предметные представления других наук никакими предметами относительно онтологической картины, не будучи пересмотренными относительно её, не являются. Щедровицкий П.Г. Ну. Алейник В. Нельзя механически взять, скажем, психологические представления и использовать их в какой-то функции. Щедровицкий П.Г. Нет, ну, на мой взгляд, просто, что у тебя произошло? Ты, слушая этот кусок текста, забыл то, что мы обсуждали на предыдущем шаге. А именно: что исследовательская работа сама по себе не является самостоятельной работой. Она является, как минимум, элементом более сложной работы, включающей в себя проектно-конструкторскую деятельность и собственно исследовательскую деятельность, которая её обслуживает. При этом, безусловно, мы можем в ещё одном рефлексивном уровне сказать, что формирование исследовательских представлений не только обслуживает проектно-конструкторскую работу, но и задаёт направление развития этой проектно-конструкторской работы, и в этом смысле отношения между ними достаточно сложны, но всё равно мы не можем выкинуть из рассмотрения эту проектно-конструкторскую работу. А тогда и роль онтологии должна рассматриваться не только с точки зрения малого цикла распредмечивания-перепредмечивания, но и с точки зрения большого цикла. А именно: технического задания на эту распредмечивающую и опредмечивающую работу, возникающего из проектно-конструкторского контура. |

Алейник В. Я правильно понимаю, что этими двумя позициями или уже тремя не ограничивается, позиционное пространство шире? Щедровицкий П.Г. Ну, шире. Алейник В. И там, не знаю, как оно устроено, но позиция всё? Щедровицкий П.Г. Итак, ты думаешь, а я говорю, ну и у нас… Поскольку я уже знаю, что я скажу, то мне легко, а у тебя есть возможность, так сказать, поиграть в игру в пятнашки. Главное – помнить, что в базовой схеме игры в пятнашки – она характерна тем, что есть два игрока. Ты переставляешь, потом вдруг она ни с того, ни с сего переставляется. Ты думаешь – это она сама так, а на самом деле, там с той стороны просто другой играет. Да? Коростылев В. У меня два вопроса. Вот относительно тезиса, что должна идти игра между предметной и онтологической работой. Первый. Правильно ли я понимаю, что здесь под предметом имеется в виду тот тезис, о котором Вы говорили в Трускавце, что Вы предмет берете как сторону объекта, которая временно выдаётся за объект? То есть верно ли, что вот там было именно такое понимание, то есть предмет как временная сторона? Щедровицкий П.Г. Ну, да. Просто у тебя как бы онтология есть же вместилище для многих разных объектов. Онтология отвечает на вопрос о допустимых объектах. И тогда становится возможной процедура предметизации, которая какой-то из этих объектов, допустимых в этой онтологии, просто прорисовывает. Алейник В. Кладёт на функциональное место допустимого объекта, в смысле? Щедровицкий П.Г. Знаешь, как дети заштриховывают картинку, которая уже очень так незаметно, но она уже нарисована. В ней уже вся как бы фигура, ну или, так сказать, вся мизансцена – она уже есть, только теперь нужно заштриховать и цветами раскрасить. Можешь к этому добавить ещё, если продолжать эту метафору, что это такая картина, которая совсем незаметно нарисована симпатическими чернилами. Но когда ты начинаешь прорисовывать частные объекты, то там, например, становится видным: этот объект – он прорисовывается или нет. Коростылев В. Тогда в этой связи второй вопрос, связанный с тем, принят ли был кем-то этот тезис в качестве рабочей установки для… Щедровицкий П.Г. Мной. Коростылев В. …для трансформации какой-то предметной области. Щедровицкий П.Г. Мной был принят и для этого, и для много чего другого. Коростылев В. Это я понял. А кроме? Щедровицкий П.Г. Кроме меня? Коростылев В. Да. |

| Щедровицкий П.Г. Понятия не имею. А зачем мне кто-то ещё? Мне с собой бы разобраться. По-моему, всё сказано ясно, понятно, не предполагает двусмысленного толкования. Более того, я даже, если вы обратили внимание, прорисовывал это представление об онтологии с самого начала, ещё со схем машин научного предмета, уделяя в каждом такте немножко времени теме онтологии, чтобы показать, что это не выдумка 1980 года. Потому что если вы возьмёте представление о научном предмете и о роли онтологии в научном предмете, то там всё это уже сказано: что онтология позволяет делать это, то, сё, пятое, десятое, в том числе позволяет осуществлять предметизацию и перепредмечивание. Поэтому, собственно говоря, ничего нового Георгий Петрович не говорит. Он просто в данном случае говорит настолько ясно и определенно, что его невозможно, казалось бы, не понять. Но некоторые вот всё равно ни хрена не понимают. Поэтому единственный способ научить таких людей – это когда вся эта ситуация как-нибудь шарахнет им… хотелось выматериться, но так: по роже. Коростылев В. Но Вы же приводили этот пример. Данилова В.Л. Вроде несколько раз уже шарахало, и всё равно ничего не действует. Коростылев В. Вот да, то есть пример игры, что как бы люди упираются и бесконечно… Щедровицкий П.Г. Значит, плохо шарахало. Коростылев В. Сидеть и мягко критиковать начальство. Щедровицкий П.Г. Ну, да, да. Коллеги, есть ещё принципиальные вопросы? Да, Вера. Данилова В.Л. У меня в продолжение вопроса Вадима, хотя, по-моему, ты уже на мой вопрос ответил, но я хочу проверить, ответил ли. Значит, тоже относительно того же цикла. Выкладываются наборы предметов, между ними обнаруживаются нестыковки, противоречия и так далее, это приводит к переконструированию онтологической картины. После этого переопределяются предметы и так далее. Вот цикл, описанный в начале статьи. Если принять его как рабочую гипотезу, то тогда возникает вопрос, связанный с тем, что онтология мыследеятельности была нарисована Георгием Петровичем во вполне определенной предметной ситуации и снимала те оппозиции, несостыковки, в частности, методологических предметов, которые накопились к 1980 году. Понятно, что мы сейчас даже притом, что его программа предметного исследования на основании схемы мыследеятельности не реализована, но всё равно мы сейчас живём в другой предметной ситуации, а тогда, собственно говоря, какой смысл реанимировать нам сейчас (не анализируя, кстати, нашу предметную ситуацию из нашей расстыковки) схему мыследеятельность? Это первый вопрос. |

Вроде, как я поняла, возможный твой ответ на него как бы, в связи с тем, что уже говорил Вадим, что есть два цикла. Малый цикл перепредмечивания-распредмечивания и большой цикл – как бы заброс на предмет, грубо говоря, из практической ситуации. Если считать, что цикл жизни большого цикла больше, чем у малого, то вроде тогда можно сказать, что ну да, предметная ситуация у нас другая, а практическая… А вот здесь вопрос. Может быть, та, может быть, не та. Здесь для меня не так очевидно. Ну, ты понимаешь: мой вопрос в этом смысле всё равно остаётся. Вот на каком основании ты считаешь необходимым при всех этих возможных возражениях всё-таки делать ставку на онтологию мыследеятельности? Щедровицкий П.Г. Ну, смотри. Есть как бы… Есть три разных ответа на твой вопрос. Первое. Когда я говорю об онтологии мыследеятельности, я не имею в виду исключительно схему мыследеятельности. Данилова В.Л. Ну, уже нравится. Щедровицкий П.Г. Теперь, ответ номер два. С этой точки зрения я утверждаю, что онтология мыследеятельности, которая в том числе выражена во всём этом кортеже схем, но также выражена вообще-то и в довольно большом числе интерпретаций этих схем, в том числе интерпретаций, связанных с использованием этих схем в практической деятельности (а что самое главное – она ещё выражена в определенном образе самоопределения самого Георгия Петровича), – никуда как бы не делась. И чем это так, интересно, у него ситуация как бы сильно отличается от нашей? Ну, только одним образом: что он жил пост-нашей ситуацией. То есть он нам всё это сообщает из нашего будущего, в которое мы бурными шагами идём. Данилова В.Л. Но я, говоря о ситуации, имела в виду не социально-культурную, а интеллектуальную ситуацию. Ну, в частности, устойчивость… Щедровицкий П.Г. Так и я говорю про интеллектуальную ситуацию. Данилова В.Л. То есть, ты думаешь, что мы опять дойдём до устойчивого научного предметного мышления? Это не вопрос, это так, эмоции по поводу. Щедровицкий П.Г. Ну, в некотором смысле я тебе могу сказать: ну да, конечно. Только слово «устойчивая» мне непонятно, потому что мне кажется, что та картина, которую он рисует в этом своём как бы вот в том узком слое, где в фокусе внимания оказывается опредмечивание и распредмечивание, но никакой особой устойчивости там нет. Я не знаю, почему у тебя как бы из этого рассуждения складывается впечатление о каком-то приоритете устойчивых предметных форм. А вот то, что мы как бы полным ходом воспроизводим всю социокультурную историческую ситуацию начала XX века – для меня вообще никаких сомнений нет. Немножко поменялись как бы действующие персонажи этой исторической, так сказать, драмы, но в общем как бы прямо всё как по этим самым. Как либретто поют. |

Данилова В.Л. Спасибо. Есть о чём думать. Коростылев В. Петр Георгиевич, а я правильно понял, что когда Вы говорите о малом и большом цикле, Вы имплицитно подразумеваете там категорию времени? А вот в схеме мыследеятельности – вот в той схеме, которая нарисована на доске, – там этой категории нет. Щедровицкий П.Г. Что значит – категории там нет? В схеме нет категории. Коростылев В. Ну, то есть как бы она там не подразумевается. Щедровицкий П.Г. Не очень понимаю. Не очень понимаю, что значит – в схеме нет категории. Коростылев В. Ну, скажем так, она там не задействуется, не используется, там нет оси времени. Щедровицкий П.Г. Это проблема того, что мы плохо сыграли позапрошлую семейную игру. Я об этом регулярно вам сообщаю. Вы вместо того, чтобы проработать тему «Время» и тему «Социальный мир», потратили это время историческое на понимание идеи онтологии и онтологизации и как бы такой анамнезис некоей формальной схемы онтологической работы, которая особого толку вам не принесла, потому что сама онтологическая работа по ней не произошла. Коростылев В. Ну, восполнять-то этот пробел нужно? Щедровицкий П.Г. Восполняйте. У вас ещё четыре месяца или пять. Данилова В.Л. Можно реплику сюда? Просто справка, Вадим, в 1980 году мы говорили, что мыследеятельность – вот та, которая на схеме зафиксирована, – гетерохронна. Ну, то есть там зафиксированы несколько процессов времени, причём с разным темпом их разворачивания. Это было очевидностью. Коростылев В. То есть категория времени присутствовала. Щедровицкий П.Г. Да, ещё раз. Категория времени присутствует в учении о категориях. Данилова В.Л. Ну, да, там была скорее интуиция времени, заданная просто опытом оргдеятельностных игр, где вся эта гетерохронность проходила по нам танком. Щедровицкий П.Г. Спасибо. Следующее у нас заседание 7 октября. |

| Сноски и примечания |

| (2) - Цветом выделены фрагменты лекции, относимые к экспозиции Музея схем и соответствующим комментариям |

| (2.1) - Цветом выделены фрагменты лекции, относимые к экспозиции Музея схем и соответствующим комментариям |

| (10) - см. игры Г.П.Щедровицкого - https://www.priss-laboratory.net.ru/T.E.X.T.S.-/ODI-GP_all.htm |

|

|